旅行記も第5回となりました。トラブルに見舞われつつも到着したトルコ南東の都市、マルディン。そういえば、お祭りや祝日でなくともトルコの西側でよく見ていたトルコの真っ赤な国旗やアタテュルクの肖像画。東に来るにつれて見る機会が減った気がします。街中を行く人の雰囲気も異なり、特に女性は服装が違いますし、西側では感じられるようなヨーロッパな雰囲気よりも“中東”の香りが漂います。なんだか、違う国に足を踏み入れた気分です。

事前に言っておきますが、今回は、結構長めです。

ダラ遺跡

マルディンに到着した翌日、泊まっていたホテルからダラ遺跡へ車を走らせます。地図でトルコ、ダラ遺跡と検索していただければわかりますが、すぐそこはシリア、歩いていけそうな距離です。島国である日本人としては、すぐそこに隣の国があると言うのは頭で理解していてもいまだに不思議に感じてしまいます。車の窓を開けて風にあたりながら見える景色は、もわっ熱気が漂う青い空に、渇ききった草原の緑、そして牛をつれて歩く現地の人々。

(1ヶ月前までいた、ぎゅっと手の中に収めれば雨の水分が滴り落ちるようなニュージーランドの森とは真反対なこの地が、同じ地球上にあるなんて不思議でなりません)

ダラ遺跡に着くと、そこにはツアーバスが行き来しており、国内旅行をしているトルコ人で賑わっています。海外からの旅行客よりもトルコ人旅行客が圧倒的に多いです。そして、他の都市では見かけなかった、アイランの写真を発見。Naneliとはミントのことだそうで、ミントのアイラン?ということですね。アイランは好きですが、結局飲むことはしませんでした。飲めばよかったなあ・・・。

車を降りて、ダラ遺跡を見てまわります。この遺跡がなんなのか、またもやよくわからず来てしまいました。案内板にはトルコ語と英語で説明書きがあります。ジリジリとした暑さに耐えながらも英語を読んだ気はしますが頭に入って来ませんし、このブログを書いている今、その内容はもちろん覚えていません。私自身寒さよりも暑さに弱いんだとつくづく今回の旅で実感しました。

で、このダラ遺跡ですが、調べてみるとダラという地名は、アレクサンドロス大王と戦って戦死したダリウス王にちなんでつけられた名前だそうで、一番栄えたと言われるのは5世紀頃。

ダラ遺跡から話は逸れますが、アレクサンドロス大王とダリウス王は2度戦ったそうです。あの英雄・アレクサンドロス大王に笑えるくらいダサい負け方をしているのがダリウス王。以前も紹介したコテンラジオで解説されており、それが私の率直な感想。遺跡を訪れた時は歴史に関しての知識も、そのポットキャストも聞く前でしたので、帰国後コテンラジオを聞いて、まさか私がそのような場所を歩いていたと思うと、後から沸々と嬉しくないっています。何度もリンク貼っていますが今回も貼っておきます。→コテンラジオ・アレクサンドロスの回

話を戻してこのダラという地は、ペルシャ、東ローマ帝国、アラブと、さまざまな国の統治下に置かれたようで、14世紀頃にかけて、この地は放棄されていき、村も小さくなっていったのだとか。確かに、広大な大地が見渡す限り続くダラ遺跡は、今、栄えてるとはお世辞では言えませんでした。しかし、一千年以上経っても残る立派な遺跡からは当時文化の入り混じるメソポタミア平野が行政的、軍事的に重要な場所だったこと、この辺りはシルクロードの上にも位置し東西南北から多様な民族が行き来していた場所だったことが伺えます。

ダラ遺跡には地下の貯水槽や、巨大な墓地など実際に中を見て回ることができます。こちらが、貯水槽。

マルディンは暑い暑いと何度も書きましが、この石造りの地下の貯水槽の中はひんやりと寒く真っ暗。ライトアップがされており、なんとも言い表せない雰囲気です。深さは18m〜21m、山からの水をここに貯水し、分配するというシステムだったそうで、攻撃を受けた際にもこの貯水槽は重宝されたとか。いくら温暖化が進んだとはいえ、こんな乾いた地で戦いが起きればいつの時代だって水は必要不可欠だったでしょう。

こちらは巨大墓地。この墓地のどの部分のがいつの時代というのはよくわからず仕舞いですが、6世紀から14世紀にかけて墓地が作られ、一部の群はロシア・チェチェン紛争の際に逃れてダラに移住したチェチェン人のものだそうです。

一部、中にも入ることができるようになっています。発掘調査は、2000年代になってから始まったそうで、約3000もの遺骨が発掘されたそうです。霊感なんてちっともない私、墓地なんかに行くとそれでもゾゾっと感じる時があります。でも、ここでは何も感じなかったような?きっと暑すぎたんだと思います(まだ言う)。

デイルル・ザファラン(修道院)

ダラ遺跡を後にし、次に向かったのは修道院。

▲熱風伝わりますか?暑そうでしょう、暑かったです。

トルコ=モスク=イスラム教というイメージだった私は、本当に無知でした・・・。トルコの東、国境に近づけば、教会や修道院がポツポツと現れ始め、トルコは改めて多文化・多民族国家だと気付かされます。この辺りは特に、トルコ人の他、スリヤーニ人(シリア正教徒)、クルド人、アラブ人と多くの民族が昔から住んでいます。修道院や神学校をいくつか訪れましたが、アラビア語表記もよく見かけました。スリヤーニ人が使う言語は遡るとアラム語で、そのアラム語はイエス・キリストが使っていた言語だそうです。

この修道院は、入場券を買って自由に見て回る、というスタイルではなく、トルコ語のツアーが1時間おき(確かそうです)に行われているので、それに参加し修道院の中を見て回らなければなりません。20分、30分ほどテラスのような場所でお茶を飲みながら、次の回を待ちました。しれっと中に入れないかと、友人が試しに柵を越えようとしましたが、すぐにバレました。順番は待ちましょう。私が行ったときは、やはりこちらでも海外からの観光客は少なく、大体20人〜30人近くいたと思います。

トルコ語は私はさっぱりなので、何を言っているのか分からず、皆がガイドさんの後ろについて説明を聞きながら見て回る中、私は皆が次の場所に移動し始めた頃にゆっくり写真を撮って見てまわりました。で、この修道院、なんやったん?ということでざっくり調べました。

まず名前は、デイルルが修道院を意味し、サフランが周辺に咲いていることに由来しているそうです。サフランは花の名前で、赤い雄しべが高価な香料として使われます。ニュージーランドの山小屋のキッチンで働いていた時に、サーモンにかけるソースをsaffronで香りをつけて作っていたのを思い出しました。「これはめちゃくちゃ高いスパイスの一つだからね。大事に使わなきゃ。本当にexpensiveなやつだから。雄しべ一本すら無駄にできないよ」とシェフであるケイシーに教えられたのを思い出します。あのときはなんのこっちゃ?と思っていましたが、あ、あれがこれか、とやっとストンと自分の中に落ちました。と、こんなトルコの辺鄙な場所でニュージーランドの人里離れた場所での仕事が繋がったのにはびっくりです。

さて前置きが長くなりました。この修道院は、シリア正教会の修道院。建物自体は紀元前に建てられたそうですが、増築が行われ18世紀に今の姿となったそうです。青い空にオレンジ色の石造りの建物がとても映えます。暑さを促すような色ですが、実際に建物の中に入ると貯水槽と同じく涼しく感じられました。

元は太陽の神殿として作られ、その後ローマ人の要塞として使われたそうです。ローマ人が離れたあとには、聖シュレイムンが他の聖人たちの遺骨を持ち込み修道院に改造、彼の名前から「モル・シュレイムン修道院」という名前だったそうです。時代は進み8世紀、この修道院は聖ハナニョによって大規模な改修が行われ「モル・ハナニョ修道院」と呼ばれるようになりました。そして15世紀以降、周囲に咲く花にちなんで「デイルル・ザファラン」と名前がついたそうです。

マルディン旧市街

夕方、修道院を後にし、次に向かうのはマルディンの旧市街。街へ戻る途中、車からの景色はこんなふうです。

旧市街には車で向かいましたが、駐車場探しに手こずります。旧市街には大きな通りが一本あり、道沿いに隙間がないほど多くの車が駐車しています。観光客はその大きな通りを行ったり来たり。パーキングエリアとされた場所はほぼ満車で、私たちの車も観光客の歩くペースと同じように駐車場を探すべくのろのろと進みます。端から端まで行き、結局大通りの最終地点の外れにある駐車場に車を停めました。車は広いスペースにぎゅうぎゅうに停められていて、鍵は管理人に預けるようになっています。車を出したいというときは、奥の方に停められた車は到底出すことができませんので、管理人が車を勝手に動かして、車を出すということになっています。本当に大丈夫なのか?!車の中に貴重品を残していないことを確認して、街へと歩き始めます。

▲通りの途中にある、憩いの広場的な場所。観光客が座って暑さを凌いでいます。

通りを歩くと、石鹸やワイン、スパイスやお土産やさんなどなど小さなお店が立ち並びます。

▲トルコでは胡桃をたくさん食べました。美味しいです。

大通りも良いですが、小さな路地に入っても、楽しい。この街はどこに足を踏み入れても石造りです。

そして、トルコといえば、パン!トルコのパンが大好きな私ですが、ここでは他の都市では見かけないパンを見つけたので、すぐに目に止まり、買うことにしました。

日本人からするとこの色はあんこ。でも、こんなところに「あんこ」なんてあるはずない。

なんだったかというと、デーツです。ペースト状のほんのり甘いデーツがしっかり詰まった、パンです。一口サイズにカットされた状態でパン屋さんには置いてあります。スリヤーニ・チョレイというそうです。

翌日もマルディンに滞在し、旧市街にはもう一度足を運びました。こちらはマルディン博物館。

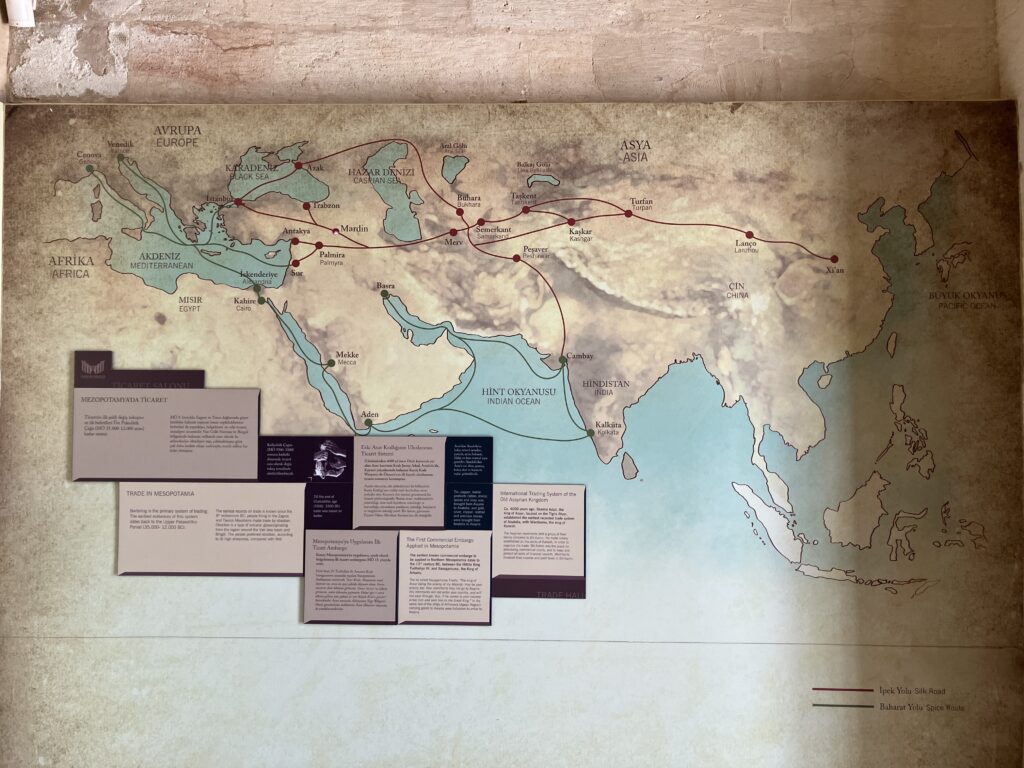

点と点が繋がれているシルクロードを記した地図(それからスパイスロードも)を見て、改めて自分がいる場所を再認識します。

面白い壺の模様に、

ガラス製品?や、飾り物、ランプのようなものも。

そして、こちらはズィンジリイェ・メドレセシ(神学校)。ここからのマルディン、メソポタミアの景色は、両手をいっぱいに広げたくなるような気持ち良い景色です。

振り返るとマルディンの城がそびえ立っています。観光は不可、下からこうやって眺めるだけです。マルディンという名前は、シリア語で、城壁=メルディンという意味だそうです。

食事とちょっと汚い話

マルディンには2泊し、夕食はホテルで1回、旧市街で1回食べました。日本では肉というと、牛、豚、鶏ですが、トルコでは牛、羊、鶏。羊の頻度がとても高いです。羊肉を食べ慣れていないからか、ほかの南東の都市よりもクセ強めなスパイスなのか、旧市街での食事をした翌日、お腹を下しました。これならいけると思ったんだけどなあ・・・。

マルディンを出発する日も午前中少し旧市街を歩いたのですが(3日連続。石畳、石造りのこの場所が他のトルコの街と違って魅力的だったのです。)、これが失敗だったのか・・・。はたまた暑さにやられたのか、昨日の羊が体に合わなかったのか・・・。

トイレに行きたいと思った時にはもうすでに時遅し。それでもなんとか堪えて、カフェに入りトイレはどこですかと聞くと、この店にはないから近くの公共トイレをと案内されます。料金所のようなところにおばちゃんが1人座り、私にトイレ代をちょうだいと手を出し(トイレは有料です)、反対の手には紙切れ1枚をこちらに差し出しています。今の私にこの紙切れ1枚じゃ・・・・・・・。

ま、なんとか無事に終えますが、トイレットペーパーは持ち歩くべきだなとこの時思いました。やれ。もうあんな思いはしたくありません。

お腹を下し調子は悪いですが、旅はまだまだ続きます。午後からは車を走らせ、マルディンを後にし、ウルファへと向かいました。

▲この景色も、牛も、トラックの上にいるおいちゃんも、それを堂々と抜かしていく車も、砂で汚れた窓ガラスも、全てがトルコらしいです。

ウルファからは、次の記事にしたいと思います。もうすでにいつもの2倍以上の長さで書いていますので、今日は一旦ここで終わりです。

参考にしたサイト

今回の記事を書くにあたり参考にしたサイトを載せておきます。トルコ語のサイトに関してはchatGTPにお力いただきました(笑)!

ダラ遺跡

◼︎https://www.turkeyvisagovt.org/ja/extraordinary-secret-places-hidden-under-turkey

◼︎https://blog.turkishairlines.com/en/an-intriguing-journey-into-history-ancient-city-of-dara/

◼︎https://www.turkishmuseums.com/museum/detail/22330-mardin-dara-archaeological-site/22330/4https://www.turkishmuseums.com/museum/detail/22330-mardin-dara-archaeological-site/22330/4

デイルル・ザファラン修道院

◼︎https://mardin.ktb.gov.tr/TR-311569/deyrulzafaran-manastiri.html

◼︎http://www.deyrulzafaran.org/turkce/detay.asp?id=15&kategori=MANASTIR

◼︎地球の歩き方

次回へ続く・・・。

COMMENT